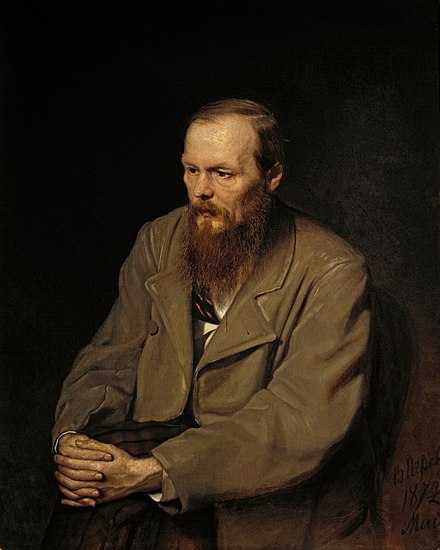

Фёдор Михайлович Достоевский

Мыслитель и художник – так тесно сплелись в Достоевском и так конгениальны, что почти невозможно применить к оценке его произведений обычное разграничение деятельности образного мышления и логической мысли. Достоевский в высшей степени идейный писатель и очертил целый ряд идейных героев; в то же время он обладал изумительной художественной интуицией и дал нам ряд откровений непроизвольного творчества в области душевных переживаний, ещё никем до него не осознанных. Он черпал материал для своих художественных образов, надо полагать, в разных свойствах, наклонностях и отражениях своего необыкновенно сложного и многогранного душевного организма, но несмотря на некоторый общий налёт весьма индивидуального

характера его творческих созданий, последние представляются нам чрезвычайно объективными, как бы вполне незначимыми. Достоевский несравненно объективнее в приёмах творчества, и его персонажи, отражая некоторые свойства его натуры, живут вполне самостоятельной жизнью. И тем не менее над всемвитает его мысль, проникая в самое ядро его художественных замыслов, придавая им особое, вполне индивидуальное идейное содержание. Идей у Достоевского было много, Однако, именно по поводу своей веры Достоевский отметил в своей записной книжке, что «и в Европе такой силы атеистических выражений(как в его произведениях) нет и не было» , а один из вдумчивых его критиков справедливо указал, что «Достоевский был такой искусный диалектик, что иногда весьма трудно сказать, где он убедительнее: там ли, где он побивает собственную теорию, или там, где её проводит и отстаивает(С.А. Андреевский)». И знаменитая легенда о великом инквизиторе, написанная автором уже незадолго до своей смерти, не без основания толкуется как вопль человека, именно тратившего веру в Бога и сохранившего лишь любовь к человечеству, к тёмному, безвольному, не имеющему сил выдержать идеи свободы и личной ответственности народу.

Достоевский часто загадочен, и загадкой осталось, несмотря на все его утверждения, когда он выступал в роли публициста, его окончательное решение потустороннего вопроса о бытии Бога, в которого он то верил, то не верил, и, быть может, лишь убеждал себя как Шатов: «я.…буду верить”. Как именно происходит само возрождение- эта тайна унесена Достоевским в могилу… Важнейшую задачу своей жизни он только наметил, но не выполнил». Достоевскому не от чего было отрекаться: он последователен до конца и в разные периоды своей жизни лишь с разных сторон подходил к изучению сущности и свойств души человека и тех запросов, которые ею постулируются. Вывод, обратный тому, например, к которому пришёл Монтэнь, тоже принявший за базу своих рассуждений изучение психических свойств людей: оно привело его к утверждению относительности всех наших понятий и представлений, привело к скептицизму. Конечно, и Достоевский должен был через это пройти, но сила сомнений и даже сила отрицаний лишь увеличивала в нём жажду веры, томление по незыблемому, абсолютному.

Всё то же шатовское: «я.…буду верить».